ブラウザ:Microsoft Edge又はGoogle Chrome、解像度:1024×768以上 推奨

Sorry. This site is in japanese only.

あなたは、 人目の訪問者です (計数開始2023年1月4日)

最終更新:2024年10月21日

・TOP画像を更新 「C/2023 A3(紫金山・アトラス彗星)その3」

C/2023 A3(紫金山・アトラス彗星)その3 2024年10月21日午後6時33分~35分頃(JST) カメラ:SONY α7sⅢ 撮像範囲:フルサイズ(36mm×24mm) 交換レンズ:SIGMA 300mm F2.8 EX HSM (絞り開放にて撮影) マウント変換アダプター:Monster adapter LA-FE2 フィルター:KANI 105mm IR/UV Cut Filter 感度:ISO12800、露光時間:1.0秒を48枚撮影 画質:RAW、高感度ノイズ除去:NORMAL、 長秒時ノイズ除去:OFF、WB:AUTO 三脚固定撮影 StellaImage Ver9.0oにて画像処理 (彗星核の位置を基準にして48枚コンポジット) (画像はトリミングしてあります) 撮影地:自宅 1週間前と比較して、かなり暗くなりましたが、 月明りが無く、地平高度が上がってきましたので 撮影しやすくなってきました。 非常に淡いですが、彗星から太陽の方向に向かって アンチテイルが伸びているのが、まだ辛うじて確認できます。 ↓ モノクロ反転画像 |

C/2023 A3(紫金山・アトラス彗星)その1 2024年10月14日午後6時29分~31分頃(JST) カメラ:SONY α7sⅢ 撮像範囲:フルサイズ(36mm×24mm) 交換レンズ:SIGMA 300mm F2.8 EX HSM (絞り開放にて撮影) マウント変換アダプター:K&F CONCEPT NIK(G)-NEX フィルター:KANI 105mm IR/UV Cut Filter 感度:ISO3200、露光時間:1.0秒を26枚撮影 画質:RAW、高感度ノイズ除去:NORMAL、 長秒時ノイズ除去:ON、WB:AUTO 三脚固定撮影 StellaImage Ver9.0oにて画像処理 (彗星核の位置を基準にして26枚コンポジット) (画像はトリミングしてあります) 撮影地:自宅の近くの高台 秋の彗星祭り開催中。 久しぶりに明るい彗星がやってきましたので撮影しました。 (画像の下方向が地面です) 薄雲が何度も通過し、ヒヤヒヤものでしたが、 雲の掛かっていないタイミングを狙いました。 月明りがありましたが、肉眼目視で余裕で見えました。 彗星から太陽の方向に向かってアンチテイルが 伸びているのが辛うじて確認できます。 ↓ モノクロ反転画像  C/2023 A3(紫金山・アトラス彗星)その2 2024年10月14日午後6時35分~37分頃(JST) カメラ:SONY α7sⅢ 撮像範囲:フルサイズ(36mm×24mm) 交換レンズ:SIGMA 105mm F1.4 DG HSM Art (絞り開放にて撮影) マウント変換アダプター:Megadap ETZ21 フィルター:KANI 105mm IR/UV Cut Filter 感度:ISO800、露光時間:1.0秒を23枚撮影 画質:RAW、高感度ノイズ除去:NORMAL、 長秒時ノイズ除去:ON、WB:AUTO 三脚固定撮影 StellaImage Ver9.0oにて画像処理 (彗星核の位置を基準にして23枚コンポジット) (画像はトリミングしてあります) 撮影地:自宅の近くの高台 |

冬の星空 2023年11月12日午後11時36分頃(JST) カメラ:Nikon Z6 撮像範囲:FXフォーマット(36×24) 交換レンズ:SIGMA 20mm F1.4 DG DN/Art (絞り開放にて撮影) マウント変換アダプター:Megadap ETZ21 フィルター:Kenko PRO SOFTON-A(W) 感度:ISO3200、露光時間:3.0秒を1枚撮影 画質:RAW、高感度ノイズ除去:NORMAL、 長秒時ノイズ除去:ON、WB:AUTO 三脚固定撮影 StellaImage Ver9.0nにて画像処理 (ノートリミング) 撮影地:自宅 双子座、オリオン座付近の星空を撮影しました。 このレンズは性能が大変優れており、絞り開放で撮影しても 写野周辺まで星像が殆ど崩れません。 今回の撮影では、広角レンズの前面側にソフトフィルターを装着 したことが原因で、写野周辺部の星像が若干伸びて写っていますが、 前面のフィルター装着を止めてレンズのリア側にソフト効果のある シート状のフィルターを装着すれば更に写野周辺部の星像が 改善されるものと思われます。 (以前、LEE社からシート状のソフトフィルターが発売されていましたが、 現在は販売終了となっており、中古でしか入手できません) 本当は、複数枚の画像をコンポジットしようと思っていたのですが、 画像の歪曲が大きい為か、うまく位置合わせができませんでした。 |

カシオペア座周辺の星空 2023年11月14日午後10時11分~13分頃(JST) カメラ:Nikon Z6 撮像範囲:FXフォーマット(36×24) 交換レンズ:SIGMA 35mm F1.2 DG DN/Art (絞り開放にて撮影) マウント変換アダプター:Megadap ETZ21 フィルター:Kenko PRO SOFTON-A(W) 感度:ISO6400、露光時間:1秒を1枚撮影 感度:ISO3200、露光時間:2.5秒を1枚撮影 感度:ISO3200、露光時間:2.0秒を1枚撮影 感度:ISO3200、露光時間:1.6秒を1枚撮影 画質:RAW、高感度ノイズ除去:NORMAL、 長秒時ノイズ除去:ON、WB:AUTO 三脚固定撮影 StellaImage Ver9.0nにて画像処理(画像4枚を加算処理) (画像はトリミングしてあります) 撮影地:自宅 カシオペア座付近の星空を撮影しました。 カシアペア座の上方にアンドロメダ銀河、 やや右斜め上に二重星団が写っています。 |

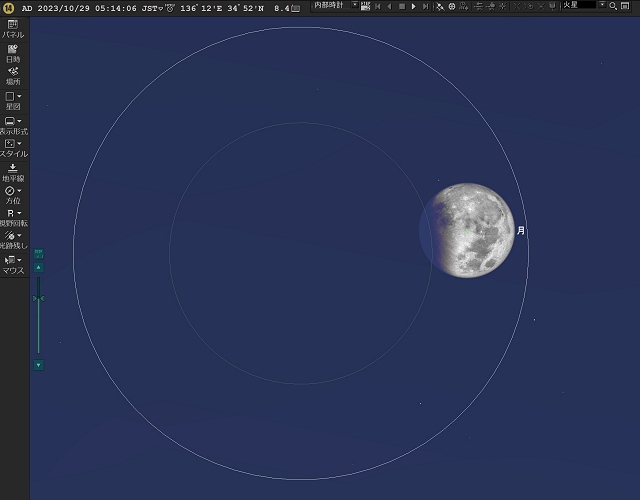

2023年10月29日明け方 部分月食 2023年10月29日午前5時14分頃(JST) デジタル一眼レフカメラ:Nikon D500、撮像範囲:DXフォーマット(24×16) 交換レンズ:AF-S Nikkor 70-300mm F4.5-5.6 ED VR (焦点距離300mm、絞り開放にて撮影) テレコンバーター:Kenko TELEPLUS HD pro ×2 合成焦点距離:600mm、合成F値:F11 露光時間:1/400秒を1枚撮影、感度:ISO400 画質:RAW、高感度ノイズ除去:NORMAL、長秒時ノイズ除去:ON、WB:AUTO 三脚固定撮影 StellaImage Ver9.0nにて画像処理 (画像はトリミングしてあります) 撮影地:自宅 食の最大の頃に撮影しました(最大食分 0.128) 撮影時の月の地平高度が低かった(地平高度 約11.7度)為、 劣悪なシーイングにより、かなりぼやけた画像となっております(汗)。 ↓Astroarts ステラナビゲータ12によるシミュレーション結果 外側の円が地球の半影、内側の円が地球の本影です。  |

2022年11月8日 皆既月食(地球の本影) 「1枚目(右から1番目)」 撮影日時:2022年11月8日午後6時52分頃(JST) 露光時間:1.6秒、ISO:1000 「2枚目(右から2番目)」 撮影日時:2022年11月8日午後7時17分頃(JST) 露光時間:2秒、ISO:3200 「3枚目(右から3番目)」 撮影日時:2022年11月8日午後7時58分頃(JST) 露光時間:4秒、ISO:800 「4枚目(右から4番目)」 撮影日時:2022年11月8日午後8時40分頃(JST) 露光時間:0.5秒、ISO:3200 「5枚目(右から5番目)」 撮影日時:2022年11月8日午後9時05分頃(JST) 露光時間:0.25秒、ISO:1600 以下、共通撮影条件 カメラ:SONY α7sⅢ 画質:RAW、高感度ノイズ除去:ON 長秒時ノイズ除去:ON、WB:AUTO 撮影光学系:KASAI ALTER-7(口径180mm、焦点距離1800mm、F10) 直焦点撮影 赤道儀:タカハシ EM200 Temma2 画像処理ソフト:StellaImage Ver9.0k(比較明合成 等) 撮影地:自宅 時間差で撮影した皆既月食の撮影画像5枚を合成し、 地球の本影を表現してみました。 この場合、各画像の位置合わせは地球の本影の中心位置で 行う必要がありますので、非常に難しかったです。 (ステラナビゲータで地球の本影の位置を調べました) 地球の直径は月の直径の約4倍ですが、この画像では 地球の本影の直径は月の直径の2.6倍程度となっています。 これは、地球の本影の直径は地球から距離が離れるほど 狭まって小さくなっていく為です。 日本公開天文台協会HPの資料参照 |

「動画」 2022年11月8日 皆既月食(天王星の潜入) 撮影日時:2022年11月8日午後8時33分頃(JST) カメラ:Panasonic DC-GH5s 撮影光学系:Skywatcher MN-190 (口径190mm、焦点距離1000mm、F5.3) 直焦点撮影 赤道儀:Kenko AZ-EQ6 GT 撮影地:自宅 月の左下の星が天王星です。 天王星が月に隠れる潜入の瞬間をビデオ撮影しました。 一瞬で消えて見えなくなるのではなく、 徐々に減光しながらスーっと消えていく感じです。 月面の地形の影響も考えられますが、 これは、天王星が恒星の様な点像ではなく、小さいながらも 面積を持った状態で見えている天体である為と思われます。 (撮影時の天王星の視直径は3.8秒、月の視直径は30.9分)  「動画」 2022年11月8日 皆既月食(天王星の出現) 撮影日時:2022年11月8日午後9時21分頃(JST) カメラ:Panasonic DC-GH5s 撮影光学系:Skywatcher MN-190 (口径190mm、焦点距離1000mm、F5.3) 直焦点撮影 赤道儀:Kenko AZ-EQ6 GT 撮影地:自宅 月に隠れていた天王星が月の縁から現れる出現の瞬間を ビデオ撮影しました(月の右下から現れます) やはり、一瞬でパっと現れるのではなく、 徐々に増光しながらスーっと現れてくる感じです。 |

2022年11月8日 皆既月食(食の最大の頃) 撮影日時:2022年11月8日午後7時58分頃(JST) カメラ:SONY α7sⅢ 画質:RAW、高感度ノイズ除去:ON 長秒時ノイズ除去:ON、露光時間:4秒 ISO:800、WB:AUTO 撮影光学系:KASAI ALTER-7(口径180mm、焦点距離1800mm、F10) 直焦点撮影 赤道儀:タカハシ EM200 Temma2 画像処理ソフト:StellaImage Ver9.0k (撮影画像をトリミングしてあります) 撮影地:自宅 17時前に機材の設置開始。 18時頃から撮影開始。 部分食の始まりは18時9分。 皆既食の始まりは19時16分。 皆既食の最大は19時59分。 皆既食の終わりは20時42分。 部分食の終わりは21時49分。 機材の撤収完了は22時40分。 長い長いお祭りでした。 (長すぎて、非常に疲れました。ヤレヤレ。) 途中、雲が流れてきて、かなりヒヤヒヤしましたが、 何とか全行程を撮影することができました。 |